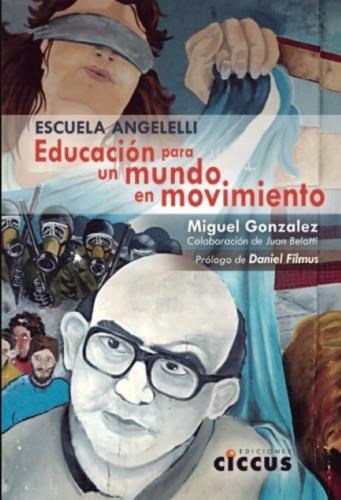

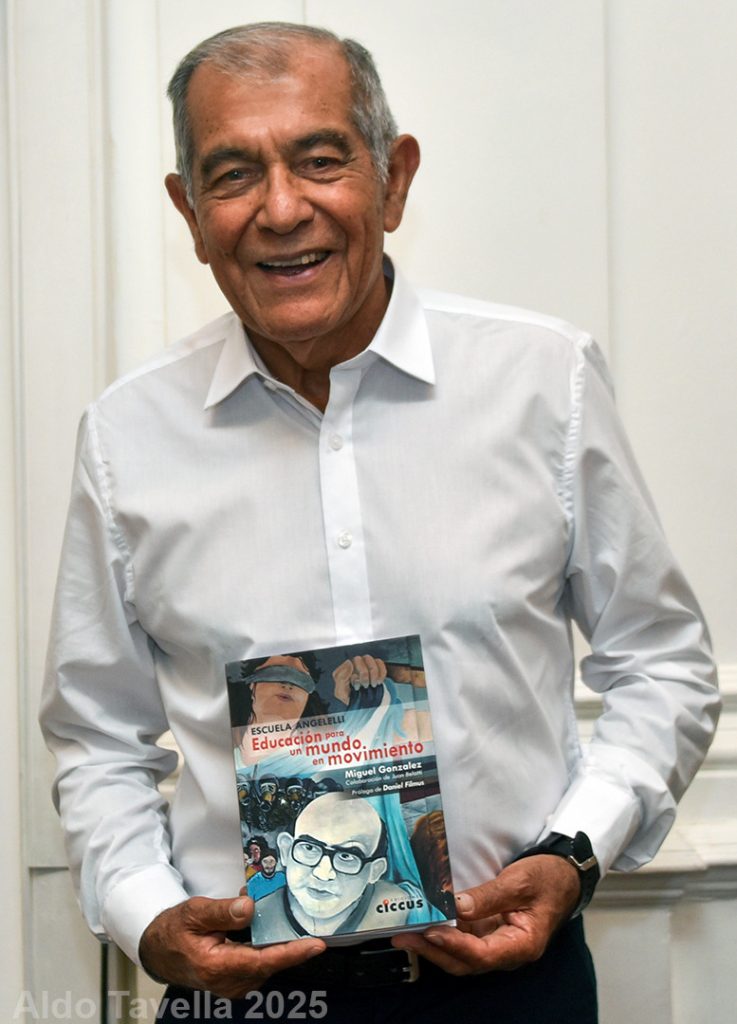

El libro “Escuela Angelelli. Educación para un mundo en movimiento”, recientemente publicado, da cuenta de un proyecto educativo y comunitario -la EMEM 5- que se llevó adelante en los 90 en el barrio Mitre de Saavedra, en ciudad de Buenos Aires. Indignación ética, una pedagogía sin violencia y la pedagogía de la presencia fueron ejes de una experiencia que su autor, Miguel González, compartió con Siete3Siete. Éstas son algunas de sus reflexiones.

“Soy profesor de historia y la experiencia educativa que se hizo surge de un proyecto comunitario donde tuvo una importante intervención Ángeles Martín, una monja y educadora popular. Y también tuvo que ver Daniel Filmus, que era en ese momento el Secretario de Educación de la Ciudad. El eje fue que lxs chicxs estén dentro de la escuela, nada se puede hacer si no están adentro. Para esto se trabajó mucho con los preceptorxs y profesorxs. Quienes trabajamos ahí éramos educadores, incluso la gente del barrio, que también nos orientaba de alguna manera. Por ejemplo, nos explicaban la manera cómo lxs pibxs reaccionan ante ciertas cosas y cómo había que estar atentos para no meter la pata desde la escuela. Era un interjuego de personas que se dedican a la misma población y con los mismos objetivos. No es una escuela privada, es una escuela pública, una Escuela de la ciudad de Buenos Aires, Esto demuestra que, en la escuela pública, con un proyecto claro y trabajando en ese sentido, estas experiencias se pueden hacer”.

“Nosotrxs creemos, tenemos la idea de que el mundo así como es no nos satisface. Así como está, no. Entonces trabajamos para poder aportar algo en ese mundo donde nos movemos. Poder hacer algo, siempre en vinculación a la comunidad, a la realidad del país y a América Latina. Por eso trabajamos mucho con algunos poetas y algunos textos de gente latinoamericana. El fundamento tiene que ver con una mirada de la inclusión y una mirada contrahegemónica. Es decir, tratamos de salirnos de los mandatos instituidos en la educación y en la vida política y cultural del país”.

ante la realidad injusta, una persona que busca cambiar el mundo tiene que sentirse interpelada. No puede mantenerse indiferente ante la injusticia, ante el dolor, ante la miseria. Ese es el primer paso, el segundo es hacer algo con eso que lo indigna

“En el proyecto de la escuela uno de los ejes que teníamos era la indignación ética, que es un concepto del obispo Casaldáliga, un catalán que vivió en Mato Grosso. El decía que ante la realidad injusta, una persona que busca cambiar el mundo tiene que sentirse interpelada. No puede mantenerse indiferente ante la injusticia, ante el dolor, ante la miseria. Ese es el primer paso, el segundo es hacer algo con eso que lo indigna”.

“Otro eje, es una pedagogía sin violencia. En un ámbito social donde hay violencia -y nuestrxs pibxs venían a la escuela viviendo situaciones de violencia, que están hoy quizás agravadas- planteábamos una cosa paradójica: la No violencia en la práctica cotidiana. Por ejemplo, en esta escuela nadie grita. Pero nadie grita, ni el rector ni lxs profesorxs. Es un trabajo con los lxs pibxs, con lxs docentxs, con todxs. Y lxs pibxs fueron aprendiendo que no hacía falta con nosotrxs gritar, que ibas a escuchar, que les ibas a dar bola; que si tenían una demanda iban a ser atendidxs. Y las familias lo mismo. Uno de los códigos de la no violencia es el diálogo. Y no hablar tanto, escuchar primero y después generar la posibilidad de que el otro, la otra, te haga el planteo, la demanda. Y lxs alumnxs eso lo aplicaban con nosotrxs también”.

“Y un tercer eje es la pedagogía de la presencia. El/la docente no es un pibx más, es un adulto/a que está ahí para educar a un adolescente. ¿Esto cómo lo traducíamos? Decíamos que con lxs pibxs no se discute, no tenés que discutir con ellxs, no es el objetivo. Si vos tenés un problema, no estás solx; están otros profesores, la asesora pedagógica, el preceptor, todxs los que estamos ahí hablamos con el pibe o la piba para que se resuelva”.

“Funcionábamos siempre con la idea de una educación para un mundo en movimiento, que se basaba un poco en lo que habla Kush, aquello del “estar siendo”. Y la formación docente apuntaba a eso también: queríamos que fueran educadorxs populares, sin decirlo; educadorxs que tuvieran claro que con ese nombre de la escuela no nos podemos dar el lujo de hacernos lxs distraídxs. Porque Angeleli era un luchador, un mártir, un tipo que puso su mirada y su oído en los humildes, en los pobres. Teníamos ese mandato institucional”.

queríamos que fueran educadorxs populares, sin decirlo; educadorxs que tuvieran claro que con ese nombre de la escuela no nos podemos dar el lujo de hacernos lxs distraídxs. Porque Angeleli era un luchador, un mártir, un tipo que puso su mirada y su oído en los humildes, en los pobres. Teníamos ese mandato institucional

“En el tema de la formación de educadorxs, un dato importante -que hoy quizás aparece cuestionado- es que la reunión la hacíamos los sábados, voluntaria; era una invitación a reflexionar.Y la verdad que la participación era del 90%. Previamente yo siempre hacía circular documentos internos de reflexión, críticos y también propositivos, que están en el libro. Los profesorxs valorizaban que de esas reuniones con algo se iban. Les proponíamos hablar de nosotrxs; lxs docentes siempre tenemos tendencia a hablar de lxs pibxs, muchas veces una larga lista de quejas de ellxs. “Ahora hablemos de nosotrxs”, decíamos. Hablemos de lo que podemos hacer en esta escuela. Hagamos la lista de quejas si quieren pero hablemos qué hacer con eso, ¿podemos hacer algo?, ¿vamos a hacer algo? La experiencia con lxs docentes y preceptorxs ha sido extraordinaria. Los preceptorxs son la base de la escuela, sostienen la práctica cotidiana. Yo como Director tenía muy claro que mi tema eran lxs docentes; el eje de mi trabajo eran lxs educadorxs y las familias. Respecto a lxs chicxs estaban lxs preceptorxs y profesorxs; yo siempre encuadrando, orientando, pero no estaba ahí, salvo que hubiera un caso muy delicado. Por eso valoro tanto el trabajo de lxs docentes y preceptorxs, y creo que hay una cosa de injusticia con ellxs. Aunque lxs docentes también somos responsables de esa injusticia, en el sentido de que estamos mucho con la queja, y la queja si bien es legítima -nadie lo va a discutir desde ya- pero una vez que te quejaste ¿a dónde vamos con eso, qué hacemos? Hay pibxs terribles, pibxs tremendos, pero son pibxs. Quiero decir, lxs chicxs aunque sus vidas pasen por experiencias que no son de chicxs, en la escuela siguen siendo pibxs”.

“Respecto de lxs alumnxs nuestra postura era siempre muy positiva; no en el sentido de que “son buenitos” sino que estxs pibxs tienen algo para decir y hacer en este mundo para que cambie. La escuela no se puede dar el lujo de sacárselxs de encima. Escribí una poesía, que está en el libro, que dice “queremos entrar a la escuela, ya sabemos que ustedes no nos quieren, nos damos cuenta, ustedes quieren pibes buenitos, tranquilos, pero nosotros venimos de otras vidas duras, violentas, jodidas, pero también con mucho amor. Y bueno, nosotros vamos a entrar a la escuela, más temprano que tarde vamos a entrar a la escuela”. Ese es el punto clave, que lxs pibxs estén dentro de la escuela. Y por eso este tema de escuchar. Escucharlxs contra viento y marea”.

Los barrios tienen estos códigos, padres y madres nos acercaban esta experiencia de conocimiento y a nosotrxs nos venía muy bien lo que ellxs traían. Me parece que lo primero que una escuela tiene que saber es que pertenece a una comunidad

“La escuela surge del barrio, la creó la comunidad, lucharon para que esta escuela se abriera. Si nosotros veníamos de ahí nunca podíamos trabajar en contra de ahí. Esta era la idea. Yo era de esa comunidad, aunque vivía en Moreno. Y ellxs son personas que nos acercan una experiencia que nosotrxs no conocemos. Porque no conocemos el barrio, cómo viven, las necesidades, las inquietudes. Unx puede tener una gran formación, pero esto no me asegura un conocimiento real de lo que pasa; los que tienen la vivencia real y concreta son ellxs, con lo cual yo tengo que sentarme a ver qué está pasando. A veces es esta cosa simple, no hace falta pensar en grandes teorías. Por ejemplo que alguien te enseñe que no agarres a lxs chicxs del brazo, aunque sea con cariño, porque ellxs esa experiencia la tienen con la policía. “Eso va a llegar cuando ellos quieran” nos decían. Los barrios tienen estos códigos, padres y madres nos acercaban esta experiencia de conocimiento y a nosotrxs nos venía muy bien lo que ellxs traían. Me parece que lo primero que una escuela tiene que saber es que pertenece a una comunidad. Y el/la docente saber que cuando llega a la escuela, llega a algo que pasaba antes que él o ella llegara; no es que la historia empezó cuando llegaste vos. Antes ya había una comunidad. ¿Qué piensa la comunidad, cómo vive, dónde, qué problemas hay? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, fundamentalmente la conducción de la escuela. Porque es la conducción la que va formando a los educadores, a los profesorxs, a sus maestrxs. Si no hacés eso es muy difícil, porque te aislás de la comunidad. Y entonces, cuando la comunidad dice algo, por ahí lo interpretás mal o de un modo que no es el que ellxs piensan. Estás en una escuela, pero es una escuela que viene de una comunidad. Para mí saber que la escuela está dentro de la comunidad es la clave”.

“Esto es una historia de amor, en realidad toda la educación es una historia de amor. Por eso no está cerrada sino que continúa, en esta escuela o en otras, en todo lugar donde haya educadores adultos que quieren ocuparse de lxs pibxs. Por eso hablamos de una educación movimiento”.

Miguel González. Profesor de Historia. Licenciado en Gestión Educativa por la Univ. Nac. de Lanús. Ha finalizado y aprobado estudios de Doctorado en las Universidades de Tres de Febrero y Lanús. Se desempeñó como docente en escuelas de nivel medio técnicas y de adultos. Ejerció como director de la Escuela Monseñor Angelelli.